我們古代的時候,沒有銀行,沒有電匯,沒有網上轉賬,試問:我們古代的官員,他們是如何領工資的呢?

是不是皇帝派出無數個財務出納,跑到全國各地,常駐在各地的衙門,每個月負責給當地官員發放銀子呢?

答案是否定的。

古代中國各地官員領工資這事,和我們今天,大不一樣,主要區別有以下三點:

第一點區別:不是按月發放。

是的,在古代中國,各地官員的工資,一般不是按月發放,而是按照一年或者半年來發放的。

也就是說:有的一年一結。有的半年一結。

而且多數的朝代,都是一年一結,或者半年一結。

為什麼多數朝代不是按月發放呢?

其實,就是因為當時交通不方便,所以,工資按月發放,成本過高。

不過,也有少數朝代在某些時期,采取了按月發放的辦法,當時叫做「月俸」,例如,晉朝(公元265年-420年)就是實行的月俸制度。

第二點區別:不是純粹現金發放。

這一點也和我們今天有很大區別。我們今天發工資,都是發的貨幣,但是在古代,并不是純粹發貨幣,通常古代官員的工資發放,是以「銀子+實物」結合的形式發放的。

最典型的:就是發一部分錢,然后發一部分糧食,例如大米或者小麥。

糧食在古代,也是工資

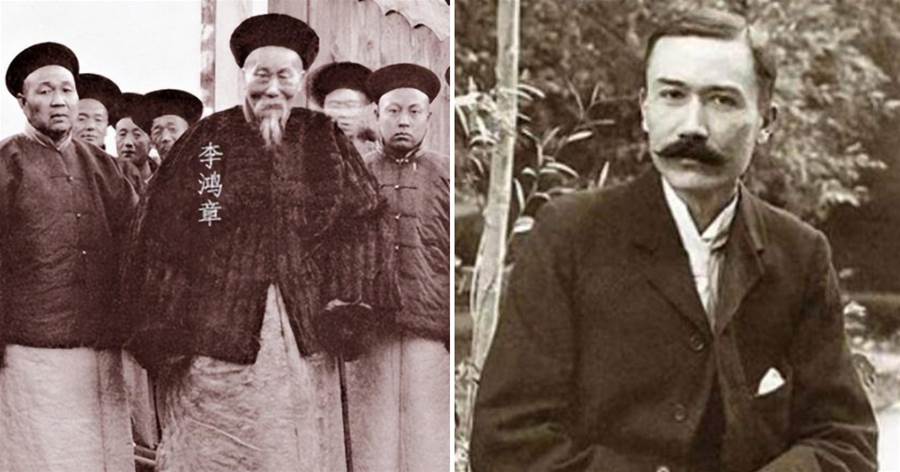

清朝就是這樣,清朝的俸祿,是銀子和糧食一起發的,這種辦法在古代,叫做「半谷半錢」,也叫做「俸銀+祿米」,也就是說,「俸」是指的錢,「祿」是指的糧食,所以合稱俸祿。

晉朝時期,也是發一半大米,一半現金。史料《晉百官表注》,有這這樣的記載:

「四百石(斛),月錢二千五百,米十五斛」

翻譯成人話,是這個意思:

「我們晉朝的縣令啊,年薪是四百斛大米,但,不是按年發放,而是按月發放,每月發放大米十五斛,發錢二千五個,一年下來,總待遇大約等于四百斛大米」

唐朝則是銀子、大米、布匹等,混在一起發放的。

除了這些之外,也有發食鹽的,到了寒冬時候,還發炭,酷暑的時候,還發冰,總之啊,「祿」,有多種多樣的形式。

明朝更奇葩,依照《明史紀事本末》的記載,明朝官員的工資,除了發一部分銀子之外,朱元璋還用國庫里面的棉花、藥品等物資,對官員進行發工資。

文章未完,點擊下一頁繼續