1、謚號

謚號就是后人對前人的一個評價,所謂的蓋棺定論就是如此。

《逸周書 謚法解》:維周公旦、太公望,開嗣王業,建功于牧之野,終將葬,乃制謚。遂敘謚法。謚者,行之跡也。號者,功之表也。車服者,位之章也。是以大行受大名,細行受細名,行出于己,名生于人。

謚號起源于西周,為周公旦所制定,因為周武王在牧野之戰建了大功,死后將安葬,就制定了謚號。

謚是行為的記錄,號是功勞的標志。

車馬服飾是地位的表現,所以道德高尚就得到大名號,道德低下就得到小名號,道德行為出于自身,而名號生于別人。

《史記 周本紀》:西伯蓋即位五十年。其囚羑里,蓋益易之八卦為六十四卦。詩人道西伯,蓋受命之年稱王而斷虞芮之訟。後十年而崩,謚為文王。

周文王的謚號是「文王」,周武王的謚號自然就是「武王」,這里真正的謚號其實是一個字,文或武。

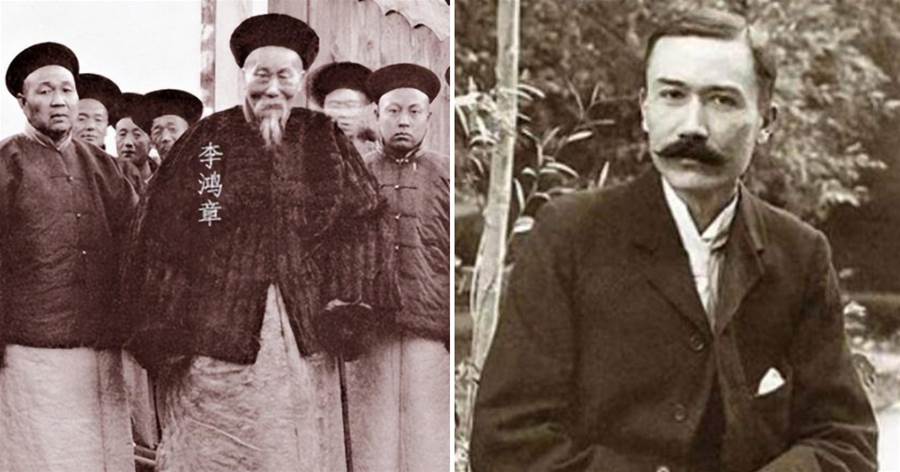

謚號起自周公

先秦時期,由于不能直呼君主其名,往往用朝代名+謚號組成書面的稱呼。

但是要注意一個問題,謚號是人死了之后才有,任何帝王生前都不可能知道他的謚號是什麼,當面稱呼就直接稱周王或者周天子。

周朝時期,只有天子、諸侯以及重要的士大夫才有謚號,謚號也是身份的象征,普通平民百姓是沒有謚號的。

秦始皇統一天下之后,他認為謚號是兒子議論父親,臣子議論君主,這是不對的,廢除了謚號。

為了避免后世給他謚號,他自稱為始皇帝,也就是開頭的第一位皇帝,后面的皇帝直接按數字順序來排,比如胡亥就是二世皇帝,就是第二位皇帝,沒有謚號。

到了漢朝,又開始恢復了謚號制度,比如漢文帝的謚號是」孝文「,全稱是孝文皇帝,漢景帝的謚號是」孝景「,全稱是孝景皇帝。

西漢皇帝謚號、廟號、年號

漢朝皇帝的稱呼就是用朝代名+謚號一個字來表示,漢朝皇帝的謚號其實是2個字,都是」孝某「,這是因為兩漢以孝治國。

到了唐朝就不一樣了,謚號的字數越來越多,比如唐太宗,謚號最初是文皇帝,後來武則天給唐高宗李治提議:將唐太宗的謚號改為:」文武大圣大廣孝皇帝「。

跟漢朝皇帝一樣用朝代名+謚號就沒法叫了,于是唐朝皇帝改用朝代名+廟號來表示,比如唐太宗,他的廟號是太宗,唐高宗的廟號是高宗。

文章未完,點擊下一頁繼續

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。